Gespräche mit Überlebenden des Holocaust: Interaktives Zeitzeugnis

Was denken Sie über Deutschland? Erinnern Sie sich an Ihr Leben während der ersten Jahre des Regimes? Haben Sie vergeben? Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man einem Holocaust-Überlebenden diese Art von Fragen stellen kann.

Was denken Sie über Deutschland? Erinnern Sie sich an Ihr Leben während der ersten Jahre des Regimes? Haben Sie vergeben? Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man einem Holocaust-Überlebenden diese Art von Fragen stellen kann.

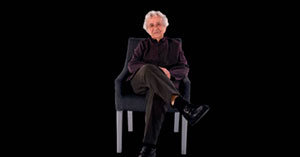

Am 7. Juni hatten wir, die 12. Klassen, die Gelegenheit, zusammen mit Schüler*innen aus Singapur, Mexiko und Chile an einem Workshop teilzunehmen, der uns nicht nur bewegte, sondern uns auch die Augen dafür öffnete, wie Technologie in der Zukunft für die Erinnerungskultur an den Holocaust nützlich sein könnte. Über eine Online-Plattform war es möglich, ein auf Fragen basierendes Gespräch mit Anita Lasker-Wallfisch zu führen, einer Holocaust-Überlebenden und Cellistin, die denkwürdige Einblicke gewährte. Aber es war keine Interaktion im klassischen Sinne! Es war eine Interaktion, für die im Vorfeld mehr als tausend Antworten auf mögliche Fragen aufgezeichnet worden waren. Anita war nicht wirklich bei uns, aber durch den Dialog, ihre Erfahrungen, ihren Geist und ihre Ideen schaffte sie es, einen echten Einfluss auf uns zu haben. Gesten, Blicke, Kopf- und Beinbewegungen; alles wurde nachträglich aufgezeichnet und aufbereitet, um die Interaktion so echt wie möglich wirken zu lassen. Und es hat uns wirklich nicht enttäuscht! Die Fragen, die Anita gestellt werden konnten, reichten von eher persönlichen Fragen nach ihrer Kindheit und nach Erinnerungen an ihre Familie, bis hin zu allgemeineren Fragen, wie ihre Sicht auf die Geschichte und ihre Erinnerungen an die Konzentrationslager. Wie es wirklich war, ein Jude im Dritten Reich zu sein, wie ihr Cello ihr zur Aufnahme in das Frauenorchester in Auschwitz verhalf und ihr dadurch das Leben rettete, sind einige der Dinge, die wir durch ihre Antworten im Detail erfahren haben. Wir erfuhren also durch den Dialog persönliche Aspekte ihres Lebens und bekamen auch Einsichten, die nur von denen vermittelt werden können, die die Gräueltaten des Naziregimes überlebt haben.

Aber warum sich die Mühe machen, das alles vorzubereiten? Wie unterscheidet es sich wirklich von einem aufgezeichneten Interview? Wir stellten uns zuerst die gleiche Frage, aber dann, als wir merkten, wie persönlich, wie innig der Dialog war und wie einfach es war, spezifische Fragen zu stellen, haben wir verstanden. Es geht darum, dass künftige Generationen die Möglichkeit haben, mit jemandem zu kommunizieren, der die Geschichte miterlebt hat. Es geht nicht darum, die Gräueltaten des Dritten Reiches zu studieren (das sehen wir schon im Geschichtsunterricht!), sondern darum, die Erinnerungen, die Köpfe und Herzen der Menschen lebendig zu halten, die unter der Geschichte gelitten haben, die wir so ausführlich studieren. Je mehr Zeit vergeht und je weiter wir uns von dem Moment entfernen, den wir Geschichte nennen, desto leichter vergessen wir, dass sie aus Individuen besteht, die gelebt und gefühlt haben; wir sehen keine Namen, nur Zahlen; und das bedeutet auch einen möglichen Verlust an Sensibilität für das Thema in der Zukunft. Deshalb sehen wir in dieser Initiative eine einmalige Chance, die Betroffenheit auch in der Zukunft zu erhalten und glauben, dass sie ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur sein könnte.

Aber warum sich die Mühe machen, das alles vorzubereiten? Wie unterscheidet es sich wirklich von einem aufgezeichneten Interview? Wir stellten uns zuerst die gleiche Frage, aber dann, als wir merkten, wie persönlich, wie innig der Dialog war und wie einfach es war, spezifische Fragen zu stellen, haben wir verstanden. Es geht darum, dass künftige Generationen die Möglichkeit haben, mit jemandem zu kommunizieren, der die Geschichte miterlebt hat. Es geht nicht darum, die Gräueltaten des Dritten Reiches zu studieren (das sehen wir schon im Geschichtsunterricht!), sondern darum, die Erinnerungen, die Köpfe und Herzen der Menschen lebendig zu halten, die unter der Geschichte gelitten haben, die wir so ausführlich studieren. Je mehr Zeit vergeht und je weiter wir uns von dem Moment entfernen, den wir Geschichte nennen, desto leichter vergessen wir, dass sie aus Individuen besteht, die gelebt und gefühlt haben; wir sehen keine Namen, nur Zahlen; und das bedeutet auch einen möglichen Verlust an Sensibilität für das Thema in der Zukunft. Deshalb sehen wir in dieser Initiative eine einmalige Chance, die Betroffenheit auch in der Zukunft zu erhalten und glauben, dass sie ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur sein könnte.

"Niemand gewinnt den Krieg" ist nur eine der wichtigen Lehren, die Anita Lasker-Wallfisch weitergegeben hat und dank der Technologie auch in der Zukunft weitergeben kann. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass diese Erfahrung das, was wir im Geschichtsunterricht gelernt haben, wirklich ergänzt hat, und jetzt können wir sehen, wie Technologie als Werkzeug dienen kann, um die Erinnerungskultur für zukünftige Generationen lebendig zu halten. Alles in allem, eine sehr informative und sinnvolle Initiative der USC Shoah-Foundation!

"Niemand gewinnt den Krieg" ist nur eine der wichtigen Lehren, die Anita Lasker-Wallfisch weitergegeben hat und dank der Technologie auch in der Zukunft weitergeben kann. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass diese Erfahrung das, was wir im Geschichtsunterricht gelernt haben, wirklich ergänzt hat, und jetzt können wir sehen, wie Technologie als Werkzeug dienen kann, um die Erinnerungskultur für zukünftige Generationen lebendig zu halten. Alles in allem, eine sehr informative und sinnvolle Initiative der USC Shoah-Foundation!

Mariel Alamo, Klasse 12.3